用AI出貓正迅速成為香港學界的新難題,尤其在口試與寫作評核上愈演愈烈。當學生利用生成式AI寫演講稿、作文甚至整份報告時,老師與同學面對的,不只是一次單純的作弊事件,而是一場關於信任、公平與教育方向的大考驗。 為何學生愈來愈傾向用AI出貓? 在不少家長和老師眼中,「用AI出貓」似乎難以理解,但對學生來說,這往往只是「順手一試」的選擇。背後有幾個關鍵原因: 工具極度易得:智能手機、平板、家中電腦隨處可見,只要輸入題目,AI便能在幾秒內生成完整演講稿或文章。 學業與評分壓力沉重:呈分試、升中派位、校內排名等壓力,令部分學生寧願鋌而走險,以「靚分數」為首要目標。 對AI出貓的道德感模糊:不少學生會認為:「我只是用AI幫手改寫,不算抄襲。」這種灰色地帶令紀律教育更具挑戰。 家長與老師對AI理解不足:成年人本身對AI工具的掌握有限,更難向子女清楚解釋「何謂合理使用、何謂作弊」。 當上述因素交織,「用AI出貓」便從個別學生的秘密行為,逐漸變成班級之間口耳相傳的小道「攻略」。 口試與演講評核:AI出貓最易「出事」的場景 語文說話評估、演講考試,本來是要測試學生的語言組織、即場表達與臨場反應。但在AI盛行的年代,以下幾個風險急速上升: 有學生提早得知題目,用AI生成完整演講稿再背誦。 有學生在候考期間偷用手機,輸入題目後即時取得「完美稿」。 老師若未有嚴密監察與清楚規範,很難第一時間察覺內容是否「人手」或「AI製造」。 一旦有人用AI出貓被揭發,學校為維持評核公平,很可能只能選擇「全班重考」。在未有成熟處理機制之前,這種集體後果往往會產生幾重副作用: 守規矩的學生感到極度不公平 班級氣氛轉趨緊張與對立,互相猜疑 家長對學校判斷與安排提出質疑 這些看似只是一宗學校紀律個案,其實折射出整個制度對AI時代準備不足的脆弱。 AI出貓與傳統作弊有何不同? 有人會問:用AI出貓,不就是另一種「抄答案」嗎?事實上,兩者有幾個關鍵差異: 1. AI是「隱形槍手」 傳統作弊常見的是: 把小抄帶入考場...

OpenClaw 於 2026 年 2 月 14 日正式發布 v2026.2.14。 這次更新雖然並非大型功能重構,但屬於一次「品質與穩定性強化版本」。對於已在測試或正式環境部署 OpenClaw 的使用者而言,本次更新的意義遠超過一般例行升級。 如果你關注 AI Agent 的實際可用性,而不只是功能展示,這個版本值得深入了解。 本次版本核心重點 一、CLI 操作體驗與執行穩定性強化 在過往版本中,部分使用者反映在以下情境會出現不穩定情況: v2026.2.14 對 CLI 行為進行優化,包括:...

Claude Opus 4.6 vs OpenAI Codex 5.3:新一代程式碼大模型怎麼選? Claude Opus 4.6 vs OpenAI Codex 5.3 已經成為程式碼生成與 AI 開發工具領域最具代表性的對決之一。對工程團隊與個人開發者來說,真正的問題不是「誰絕對更強」,而是「在我的場景裡,哪一個能創造更高的產出與更少的坑?」 本文從基準測試、功能設計到實際專案表現,系統性拆解 Claude Opus 4.6 與 OpenAI Codex...

OpenAI Codex 應用程式一週破百萬下載:AI 程式碼生成的臨界點 OpenAI Codex 應用程式在上線首週就突破一百萬下載,凸顯 AI 程式碼生成工具已從實驗玩具,正式躍升為主流開發者工具。對於軟體產業來說,這不只是亮眼的下載數字,而是一個象徵:開發流程正在被 AI 重寫。 在這個關鍵時刻,理解 OpenAI Codex 應用程式為何能爆發式成長、它如何改變開發者生態,以及企業應該採取什麼策略,就成了每一位技術主管與工程師無法忽視的課題。 為何 OpenAI Codex 應用程式能在一週內衝上百萬下載? AI 輔助開發工具並非新概念,但 OpenAI Codex 應用程式的爆發,代表幾股力量同時到位。...

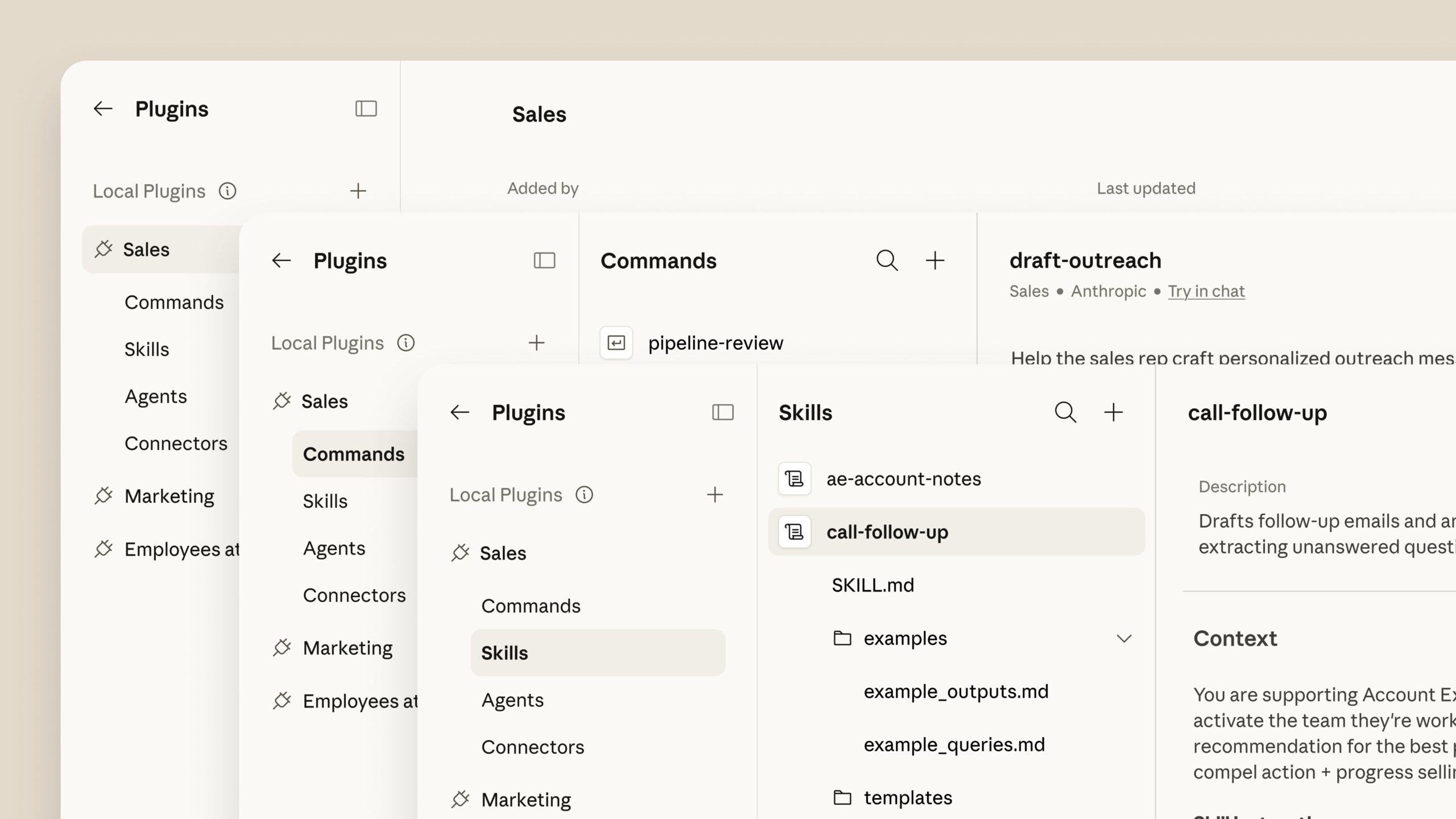

在企業導入 AI 協作工具時,Cowork 插件正成為提升效率與治理的重要關鍵。Cowork 插件讓團隊可以把流程、工具與資料打包成專屬的智慧助理,真正貼合每一個職能。 Cowork 插件是什麼?從「聊天機器人」進化到「專業代理人」 多數人使用 AI 助理時,仍停留在即問即答的階段:丟一段文字、得到一段回覆。Cowork 插件則往前跨了一大步,它把散落在組織裡的知識、標準作業流程與數位工具,封裝成可重複使用的「專業代理人」。 簡單來說,Cowork 插件通常包含幾個元素: 事先定義好的技能與任務步驟 與內外部系統的連結器,例如 CRM、資料庫、文件庫 明確的指令與輸出格式要求 針對特定職能調校過的行為準則 結果是,同一個 Cowork,遇到不同插件時,可以搖身一變成為銷售顧問、財務分析師、法務助手,甚至是生物研究助理,真正做到「角色導向」的 AI。 為何 Cowork 插件對企業這麼關鍵?...

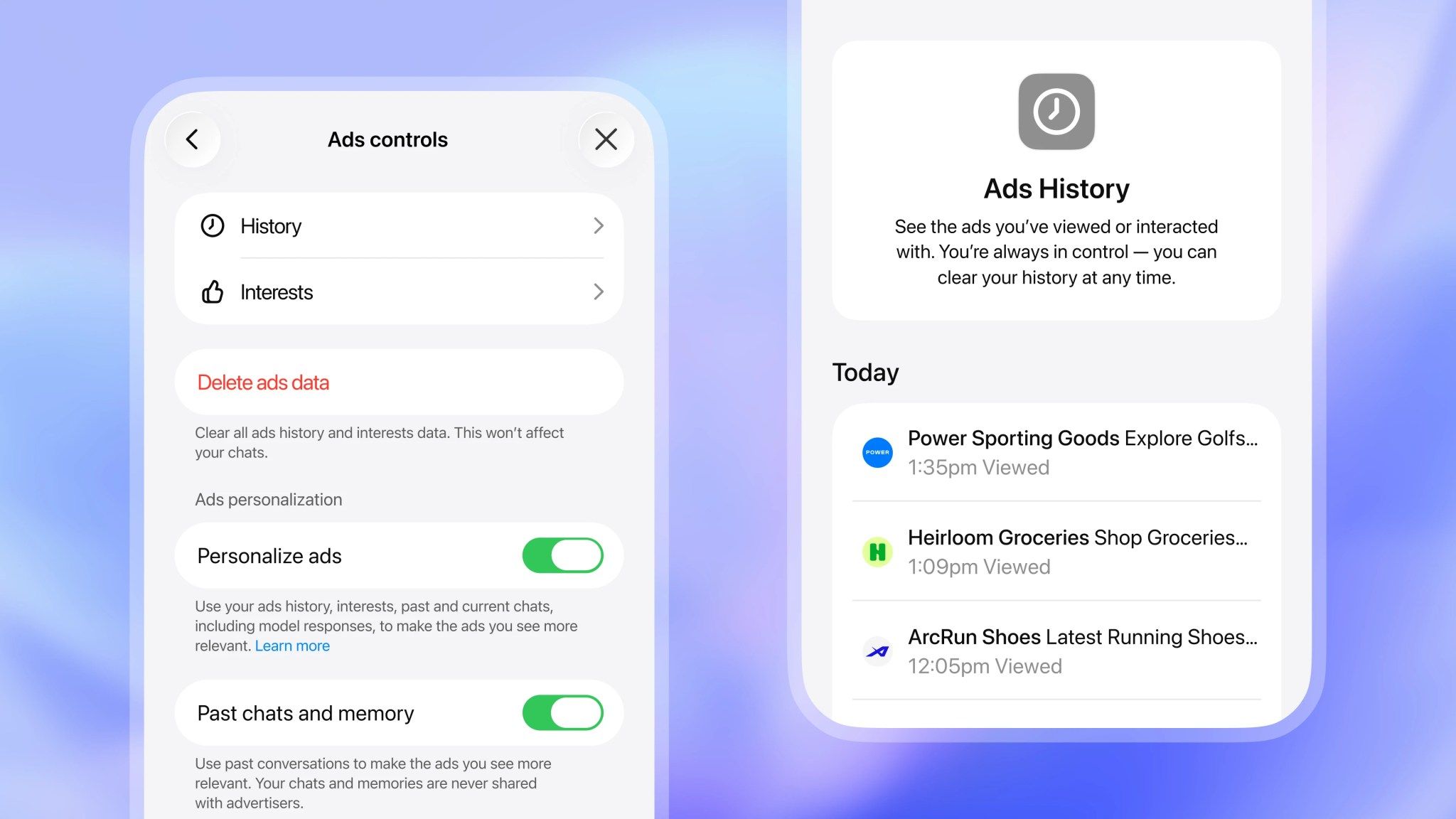

當 ChatGPT 廣告 正式出現在對話介面裡,生成式 AI 的商業模式也邁入了全新的階段。對使用者、品牌與整體數位廣告產業而言,這不只是介面多了一塊「贊助內容」,而是關於信任、隱私與權力分配的大型實驗。 ChatGPT 廣告是怎麼推出的? 目前廣告首先鎖定美國的免費方案與低價訂閱層級,較高階的付費方案則暫時不顯示廣告,形成「付費免廣告、免費看廣告」的典型分層模式。 平台同時宣稱幾個關鍵原則: 廣告不會影響 ChatGPT 回答內容 廣告會被清楚標示為「贊助」或類似標記 廣告與「自然回答」在版面上有視覺區隔 廣告主只會看到彙總的成效數據,而非個別對話內容 這些設計,目的在降低「演算法被廣告商買走」的疑慮,維持 ChatGPT 作為問答工具的基本信任。 為什麼 ChatGPT 需要廣告? 生成式 AI...

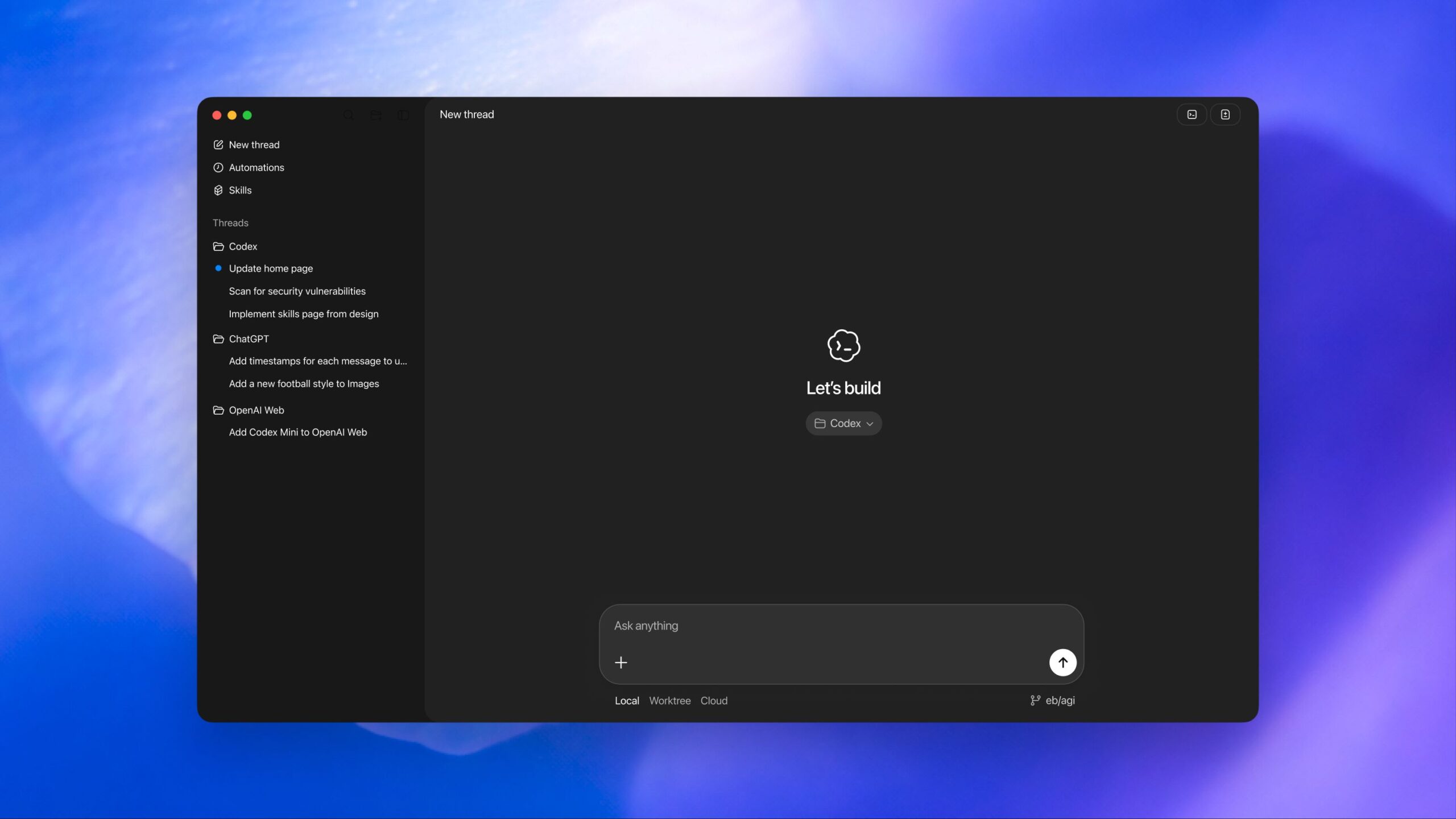

在過去一年,AI 程式代理的演進速度遠超多數開發者的想像,而「代理式程式開發(agentic coding)」正成為關鍵字。隨著 OpenAI 在 macOS 推出全新的 Codex 應用程式,代理式程式開發不再只是概念,而是直接落地到開發者每天打開的桌面環境。 什麼是「代理式程式開發(agentic coding)」? 傳統的 AI 程式工具,多半停留在「自動完成」與「聊天問答」階段,本質上仍是輔助型工具;代理式程式開發則不同,它強調的是「可自主執行任務的程式代理(AI agents)」。 在代理式程式開發中: 開發者描述目標(例如:為專案新增一個登入流程) AI 程式代理會自己: 理解既有程式碼結構 查詢相關 API 或範例 寫出多個檔案、修改設定、執行測試...

在生成式 AI 代理快速普及的背景下,OpenClaw 整合 VirusTotal 掃描的舉措,看起來像是一劑強心針。OpenClaw 整合 VirusTotal 掃描,確實為 ClawHub 技能市集多加了一層威脅偵測防線,但若把這視為萬靈丹,企業反而會低估整個 AI 代理生態系的結構性風險。 OpenClaw、ClawHub 與 AI 代理:便利背後的攻擊面 OpenClaw 是一個開源「代理式」AI 平台,能透過「技能」來呼叫各種工具、服務與 API,從控制智慧家電到處理財務工作都能自動化完成。 這樣的「AI 代理」具備幾個關鍵特徵: 能理解自然語言指令...

在生成式AI與代理AI快速成熟之後,「實體AI」正被視為下一個顛覆級浪潮。實體AI不只是一個新名詞,而是一場橫跨機器人、自駕車AI與資料中心架構的全面變革。對企業與投資人而言,理解這波實體AI與機器人AI趨勢,不再是前瞻選項,而是生存條件。 實體AI是什麼?從雲端大模型走向機器人夥伴 過去幾年,AI的突破多集中在「數位世界」:聊天機器人、圖像生成、辦公自動化等。實體AI則把AI的能力延伸到「真實世界」,讓機器能夠: 看懂複雜環境(感知) 做出接近人類的判斷(推理) 以適當方式行動(控制與操作) 換句話說,實體AI是讓AI長出「眼睛、手腳與大腦」,在工廠、物流中心、城市道路、家庭與門市裡,直接與人類並肩工作。 生成式AI解決的是「資訊與內容」問題;實體AI解決的,則是「勞動與現場」問題。這也是為什麼「機器人AI」、「自駕車AI」、「物理AI」會在今年同時成為關鍵字——因為它們共同指向同一個現實:AI不再只活在螢幕裡。 Vera Rubin等新一代運算平台:為實體AI建造大腦與心臟 要支撐實體AI與機器人AI,背後離不開更強大的資料中心平台與AI專用晶片架構。最新一代的運算平台,正走向以下幾個關鍵方向: GPU 與專用 CPU 深度整合,針對AI推理與訓練最佳化 在單一機櫃內塞進數十顆GPU與CPU,以應付多機器人與多模型併行 拚命提升晶片間與伺服器間的頻寬,降低延遲與能耗 對外提供雲端服務,讓企業不必自建昂貴AI資料中心 以某最新世代平台為例,一個機櫃就整合數十顆Rubin GPU與Vera CPU,透過第六代NVLink交換器與高速網路晶片協同運作,形成高度一體化的AI算力樞紐。 6款晶片協作:AI推理成本壓到更低 在這類平台上,至少有六種關鍵晶片扮演不同角色: Vera...

生成式 AI 時代的「ChatGPT 廣告」難題:便利、金錢與信任的三角拉扯 生成式 AI 正在成為新一代網絡入口,而「ChatGPT 廣告」這個關鍵字,已經不再只是遙遠的想像。當聊天機械人從實驗玩具變成日常基礎設施,如何變現、是否應該加入廣告,以及廣告會如何改變我們獲取資訊的方式,正在成為產業與用戶都無法迴避的現實問題。 ChatGPT 廣告:從理想訂閱制走向混合模式 早期的生成式 AI 服務,喜歡把自己包裝成「高級訂閱工具」: 你付月費,我給你乾淨、不被廣告干擾的體驗。 但隨著模型變大、用戶暴增、雲端運算與 GPU 成本居高不下,單靠訂閱費支撐一切變得愈來愈困難。 於是,以下幾個現實因素開始推動「ChatGPT 廣告」模式浮上檯面: 推理成本(Inference cost)仍非常昂貴:每一次對話背後都是大量運算,即使成本逐年下降,用戶一多仍然是天文數字。 免費用戶占比高:多數人習慣免費使用,真正願意付費的比例往往只是少數菁英或重度使用者。 投資人期望現金流:燒錢換增長可以撐一陣子,但不能永遠,最現實的收入模式仍然是廣告與電商分成。 結果是:...

人工智慧正從螢幕裡走出來,下一個戰場是 AI 硬體,而「OpenAI AI 筆」無疑成為最受矚目的想像之一。當語言模型已足夠強大,真正的問題變成:我們將如何「握住」這種智慧,讓它自然地融入日常生活? 為什麼 AI 硬體會選擇「筆」這個形態? 在眾多 AI 硬體形態中,AI 筆看起來或許不起眼,卻極具戰略意義。筆是一種跨語言、跨世代的通用介面:學生、設計師、經理人都習慣拿筆,這讓 AI 筆一出生就擁有極高的行為相容性。 與其再發明一台需要學習的新設備,不如讓 AI 直接附著在我們已熟悉的動作上: 書寫 圈選 劃記 簽名 當這些動作都能被 AI 即時理解、轉寫、整理並回饋,AI...

音訊AI 正在成為矽谷下一波最關鍵的賭注。當越來越多科技公司開始談「減少螢幕時間」而不是「提高螢幕黏著度」時,一場圍繞音訊AI、語音介面與無螢幕體驗的產業戰爭,已經悄悄開打。 音訊AI 與反螢幕時代的開場 過去十年,科技產業的成長幾乎都綁在「螢幕」上:智慧型手機、平板、筆電、再到穿戴式手錶,螢幕愈來愈多、愈來愈靠近眼睛,也愈來愈難放下。 如今,音訊AI 被視為「減螢幕、不減連線」的解方:讓人不必盯著畫面,也能隨時獲得資訊、完成工作、得到陪伴。 這波轉向並不是小修小補,而是從底層模型到硬體形態都全面重構: 大型模型針對語音、音訊重新訓練與優化 語音合成從機械聲進化到接近真人情緒與節奏 即時對話能力提升,支援「插話」、多輪對談、甚至雙向同時說話 新一代個人 AI 裝置走向「少螢幕甚至無螢幕」 對產業而言,音訊AI 不只是新功能,而是新平台。 為什麼音訊介面會接管下一代人機互動? 1. 語音是人類最自然的介面 在鍵盤、滑鼠、觸控之前,人類最習慣的溝通方式就是說話。 音訊AI 之所以被視為下一代介面,關鍵在於它貼近人的「本能」: 不需要學習新操作邏輯 可以在移動中、做家事時、開車時使用...