人工智能(AI)技術正迅速影響全球社會與經濟結構,其接受度與信任程度成為當今熱議的議題。多項研究指出,對AI認知與接受的差異不僅根植於技術本身,也與使用者的知識程度、經濟背景、教育水平及個人心理特質密切相關。透視這些因素,有助於解讀為何部分群體對AI抱持積極態度,而其他人則存疑甚至排斥。 首先,科技接受度模型(Technology Acceptance Model, TAM)在解釋AI使用意願方面扮演關鍵角色。研究顯示,使用者對AI系統的「感知易用性」與「感知有用性」是促使其採用的主要推動力。尤其在台灣軟體企業內部進行的問卷調查中,感知易用性和感知有用性均對接受度產生顯著正向影響,且技術品質與技術轉移的外部因素也顯著促進使用意願。此外,個體的自我效能感會影響系統品質對感知易用性的影響強度,這意味著自信能掌控新系統的使用者更容易接受AI技術。因此,AI軟體公司應聚焦於提升產品可靠度及建立使用者信心,透過易用且具高效能的系統功能來創造正向循環,促使組織內部成功推動數位轉型。 其次,經濟與教育背景在AI信任度的形成過程中展現出顯著的分野。例如,2024年調查發現,年輕人(18至24歲)中有高達60%表達對AI系統的信任,這部分反映出年輕族群對新興技術的開放態度及適應力。然而,隨年齡增長,信任度逐漸降低,部分原因是理解深度與接受程度的差異。同時,高收入(年收入超過十萬美元)與高學歷群體的AI信任度顯著高於低收入及低教育層級,分別為62%與19%。這說明知識和經濟資源對技術掌握及應用有重要影響,也暗示若要推廣AI技術,必須兼顧教育普及以避免技術鴻溝的擴大。 關於AI能力與人類需求的互動,麻省理工學院最新研究提出,AI接受度受「感知能力」與「個性化需求」兩大因素左右。大規模數據處理、快速分析等功能,提升了AI在金融欺詐檢測、資料整理等領域的受歡迎程度,這類任務強調速度與準確性,容易讓人信任軟硬體系統的效率。但在醫療診斷、心理治療等需要豐富人情味與深度理解的場景,使用者則更偏好人類專業判斷,AI雖輔助卻難以完全取代。研究還指出,形式上具象的AI機器人比無形的演算法接受度更高,可能是因為具體形象增強了人機互動的親和力。此外,領導者在組織內部推動AI扮演關鍵角色,其態度將直接影響員工的接受意願。由此可見,AI技術的應用需要兼顧能力展現與用戶情感需求,亦需重視文化差異與長期社會影響。 心理學視角也提供了理解AI接受的有益框架。個體對AI建議的接受度涵蓋了認知、情緒及態度三大層面,同時受到AI系統「人格」及互動品質影響。相關理論如科技接受模型、心靈感知理論等,揭示了人類如何感知AI意圖與信任其決策,亦指出不同使用情境與心理模型下,AI建議的採納程度有顯著差異。這使得未來AI設計須強化透明度與解釋性,提升用戶信任與合作效率。 2025年全球調查進一步強調,雖然大約72%的受訪者接受使用AI技術,但對AI的信任程度普遍仍低,尤其在發達國家中,信任度僅約39%。這反映出,社會大眾對AI倫理及責任問題的關注日益提高,對於如何規範及監督AI成為重要課題。大眾期望政府介入制定政策,確保AI技術能在安全、合倫理的框架下運行。此外,在教育和職場環境中,使用AI輔助學習與工作已成趨勢,但人們對AI影響工作的未來表現出矛盾心態,既期待效率提升也擔憂職業替代風險。 總結來看,人工智能的普及與接受不僅是一場技術革新,更是一項社會文化挑戰。不同族群對AI的態度呈現出知識斷層與經濟不均的特徵,而AI本身必須在滿足效能與個性化需求間取得平衡。無論是從企業提升AI易用性、政府制定規範,或是從教育著手提高全民AI素養,未來AI的發展都應以「人類增強器」的角色為目標,強調人類需求與價值觀的核心地位,促進科技與社會的和諧共融。 #人工智能 #AI接受度 #科技信任 #數位轉型 #未來科技

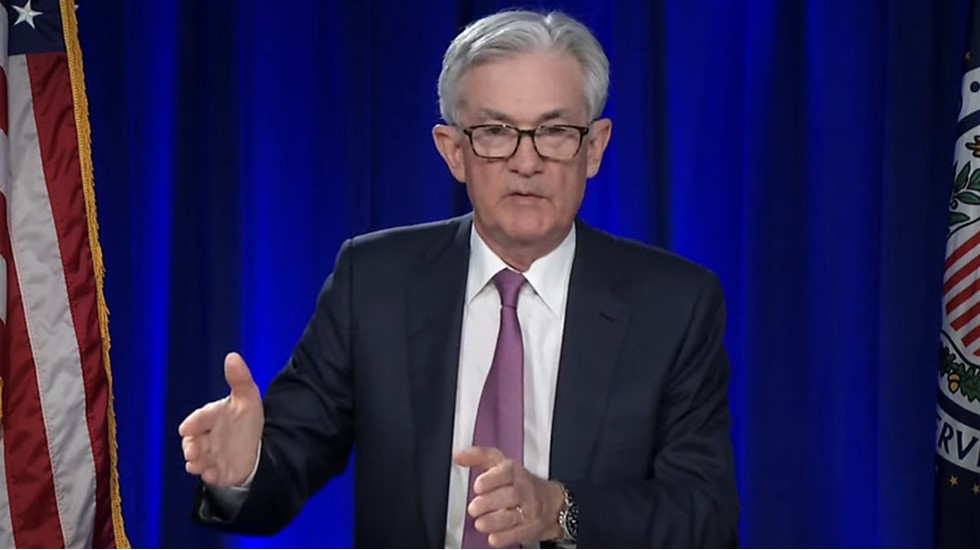

美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, FED)在2025年的貨幣政策走向,展現出前所未有的分歧與不確定性,這不僅反映了經濟環境的複雜多變,也讓市場參與者必須密切關注未來利率調整的節奏與幅度。根據最新的經濟預測概要(SEP)顯示,2025年FED降息的預期中值約為兩次,但官員們對於降息範圍的看法卻從無降息至降息75個基點不等,顯示政策制定者間的意見相當分裂,這種罕見的分歧在FED歷史中也屬少見的現象。 市場分析人士指出,今年FED降息的機率雖有所提升,但仍相當有限。以7月份降息25個基點的可能性來看,約為20.7%,而維持利率不變的概率則高達79.3%。這反映出FED官員對於通膨壓力和經濟增長的判斷依舊謹慎,並未急於大幅放寬政策。此外,勞動市場的強韌度與信貸壓力成為央行是否降息的關鍵變數,這些因素均需要被仔細評估以避免過早鬆動造成經濟波動。 另一方面,人工智能(AI)的發展正在成為影響2025年經濟的重要力量。摩根士丹利的專家分析指出,AI帶來的經濟效益將於2025年下半年至2026年初逐漸顯現,市場亦可能提前開始反映這股變革動能。然而,短期內市場仍處於震盪調整階段,投資人需保持耐心並密切關注政策走勢與科技投資趨勢。現階段AI相關產業的資本支出有所放緩,市場對於相關股票的預期亦需調整,以降低估值泡沫風險。 在美國政治層面,川普政府的政策變動也為市場帶來不小影響。減稅與監管放寬有望在下半年逐步釋放正面動能,可能成為市場情緒回暖的催化劑。然而,關稅議題與政府效率部(DOGE)裁員計畫的不確定性,依然為投資氛圍增添變數。總體而言,投資人須在政策調整與經濟成長預期的雙重夾擊下,尋找合適的交易機會。 在科技領域中,香港正積極打造成為全球數據與創新中心,特別著重於推動人工智能技術的發展。政府於2025/2026年度財政預算中撥出10億港元,用於新成立的人工智能研發院,期望提升本地企業的數位轉型能量。佳能香港(Canon Hong Kong)也推出「THINK BIG:Automate. Optimize. Innovate.」系列,協助企業利用人工智能技術優化營運,促進可持續發展。佳能香港董事長李冠德表示,隨著AI投資的加速,企業面臨著轉型壓力與成長機遇,佳能致力成為企業轉型的重要夥伴,助力在充滿活力的AI生態系統中穩健前行。 從整體經濟數據來看,即便經濟成長有所放緩,美國核心個人消費價格指數(PCE)由2.5%小幅上修至2.7%,反映物價壓力依舊存在。美股市場表現則在波動中呈現一定韌性,2025年首季度標普500等主流指數依然保持小幅上漲,費城半導體指數雖有下跌,但AI晶片需求旺盛,輝達(NVIDIA)等公司已規劃產品線至2028年,顯示長期AI推論算力需求將大幅增長。 結合以上種種因素,2025年的全球經濟與金融市場將處於多重力量交織的關鍵節點。一方面,FED的貨幣政策仍將謹慎調整,避免過早寬鬆造成通膨反彈;另一方面,AI技術快速推進與政策環境變化,將成為驅動市場結構轉型的重要引擎。香港及台灣的投資者應密切關注包括美國利率政策、川普政府新政、以及亞太區域內AI產業的發展趨勢,並在動盪中尋找穩健的投資機會。 #人工智能 #聯邦儲備 #貨幣政策 #市場趨勢 #科技投資